- LPICとは何か

- LPIC取得のメリット

- 合格後の私が勧める最高効率の勉強方法/おすすめの参考書

本記事は、LPIC1に2週間という短期間で資格取得した合格体験記であり、勉強方法も再現性のあると考えております。LPIC1を取得したい方は参考にしていただけると幸いです。

短期間での合格は、勉強の効率という意味でも参考になると思います。

LPICとは

LPICとは、サーバのOSとしてよく使われているLinuxの知識・技術力を認定する資格です。

LPICにはレベル1、レベル2、レベル3があり、レベル1については101試験と102試験を合格することで認定となります。

LPICレベル1の101試験と102試験の受験料や合格点等の情報は以下です。(2022年1月現在)

詳細はLPIのHPをご確認ください。

LPIC1の情報(101試験、102試験共通)

- 問題数・・・60問

- 問題形式・・多肢選択問題・穴埋め問題

- 試験時間・・90分

- 受験料・・・15000円(税抜き)

- 合格点・・・800点満点中の500点(推定約65%)

- 合格率・・・非公開

難易度については、実務未経験でも1か月あれば取得できるレベルだと思います。

暗記すれば合格できる暗記ゲーです。

LPICの試験内容

LPICの各レベルについて、大まかな内容を以下に記載します。

私の実務経験を踏まえた主観が入っているため、詳細な試験範囲についてはLPIのHPをご参照ください。

LPICの試験内容

- レベル1・・・Linuxシステムの概要・簡単なコマンド 【実務で使うものも多い】

- レベル2・・・Linuxシステムの詳細・DNS/Web/ファイル共有/メールなどのサーバに使われるOSSの詳細な設定 【実務でとても役に立つ】

- レベル3・・・セキュリティ/認証・仮想化/高可用性・混在環境/ファイル管理など、それぞれの専門分野に特化した知識

(304試験である仮想化/高可用性は改定されてなくなるため、内容が古くて実務ではあまり役に立たなそう。)

Linuxの認定として、LPICとLinuCがあり出題内容は異なりますが、どちらも出題範囲は同じです。

特にどちらがすごいというのはありませんが、認知度を考えるとLPICを取得する方が有用だと思います。

LPICを取得するメリット

LPIC取得のメリット

- Linux関連の実務において、活用できる知識が得られる。

- 有名度が高く、転職に有利である。【LPIC2まで取得する前提】

転職時に有効活用できる資格や資格が役に立つ分野があると思いますが、インフラエンジニア/クラウドエンジニアでは、資格が有用でありLPICの取得は有効です。

理由として、インフラエンジニア/クラウドエンジニアはポートフォリオ(成果物)を準備することが難しく、準備している人も少ないため、スキルの有無を判断するために、資格は大きな判断材料になるためです。

逆に、Webエンジニアやアプリ開発等への転職時には、ポートフォリオがあることが当たり前のため、資格はあまり意味がないと思います。

私が思う最高効率の勉強方法・おすすめの参考書【101試験、102試験共通】

まず基本的にどの資格でも同様の勉強法ですが、おおよその勉強の流れは以下が良いと思います。

- 参考書(動画教材でも良い)で試験範囲をざっくりと理解する。

- 問題集を1周する。

- 参考書を確認しつつ、問題集を何周も繰り返す。

LPICではコマンドに関する問題があるため、Linuxの環境を準備して実機で触りながら学ぶと知識が深まります。

ただし、資格取得だけが目的であれば、実技の試験はなく実機を触ることは不要なため、あくまで資格取得を目標とした勉強法を記載します。

個人的には、とりあえず資格取得をして知識を得てから、実機を触るのも良いのかなと思います。

私が思う最高効率の勉強方法

- 「Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応(通称あずき本)」等の参考書を1周流し読みする。

- (上記参考書を最初から読み進めるのが辛い場合)「1週間でLPICの基礎が学べる本 第4版」を先に読むのがおすすめ

- 問題集である「Linux教科書 LPICレベル1 スピードマスター問題集 Version5.0対応」もしくは「Ping-t」を1周解く。(おすすめはスピードマスター)

- 問題集を何周も解いて、わからないところは参考書に戻って理解を繰り返す。

- 問題集で95%理解出来ていれば試験を受ける。

おすすめの参考書

Linux教科書 LPICレベル1(通称あずき本)

「Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応(通称あずき本)」がおすすめです。

基本的な試験範囲はある程度網羅出来ていて、細かい内容もしっかりと記載されています。

ただし、最初から一言一句理解していこうとすると難しくて続かないと思います。

なので、1周目は軽く流し見して大枠を理解する程度で良いと思います。

1週間でLPICの基礎が学べる本

上記のあずき本が難しくてどうしても読み進めるのが辛い方は、「1週間でLPICの基礎が学べる本 第4版」から始めるのがおすすめです。

私も本記事を書くに友人に借りて読んでみましたが、Linuxを触ったことがない初心者向けの参考書で、すごく読みやすかったです。

ただし、この参考書だけではLPIC1の合格レベルの知識には達しないため、この後にあずき本もやる必要があります。

参考書での勉強時のアドバイス

参考書を用いて勉強する際に、ノートにまとめる等をする方もいると思いますが、非効率なためおすすめしません。

少し書いて覚えたり、試験前の振り返りように間違えた箇所をまとめるなどの簡易なものなら良いと思いますが、1度書いて確実に覚えれるものでもないと思いますし、何度も読む方が効率的にインプット出来るかと思います。

ノートにきれいにまとめると勉強した感が出たり、理解できた気になりますが、結局頭に入っておらずきれいにまとめた時間が無駄になることが多いです。

※これは賛否両論あるため、あくまで私の意見です。

おすすめの問題集

Linux教科書 LPICレベル1 スピードマスター問題集

「Linux教科書 LPICレベル1 スピードマスター問題集 Version5.0対応」が一番のおすすめです。

問題が試験問題にとても近く、同じような問題が出題されることもあります。

解説も丁寧で結構な長文で書かれており、1問1問理解しつつ進めることができます。

Ping-t 最強WEB問題集

次点で「Ping-tの最強WEB問題集」がおすすめです。

Ping-tの一番の良さは、0円で使えて(101試験のみ)、操作性がとても良く、スマホさえあればいつでも気軽に取り組めるところだと思います。

1問1問で問題に対する回答がすぐにわかり、解説も丁寧です。

ただし、Ping-tの欠点としては、類似問題による問題数のかさ増しがあり非効率なこと・試験問題にあまり近くないことです。

例えば、同じコマンドに対して問われているオプションが違うだけで数問あったりします。

上記の欠点があり、効率厨の私はLPIC2からPing-tを使用するのをやめました。

動画教材(Udemy)

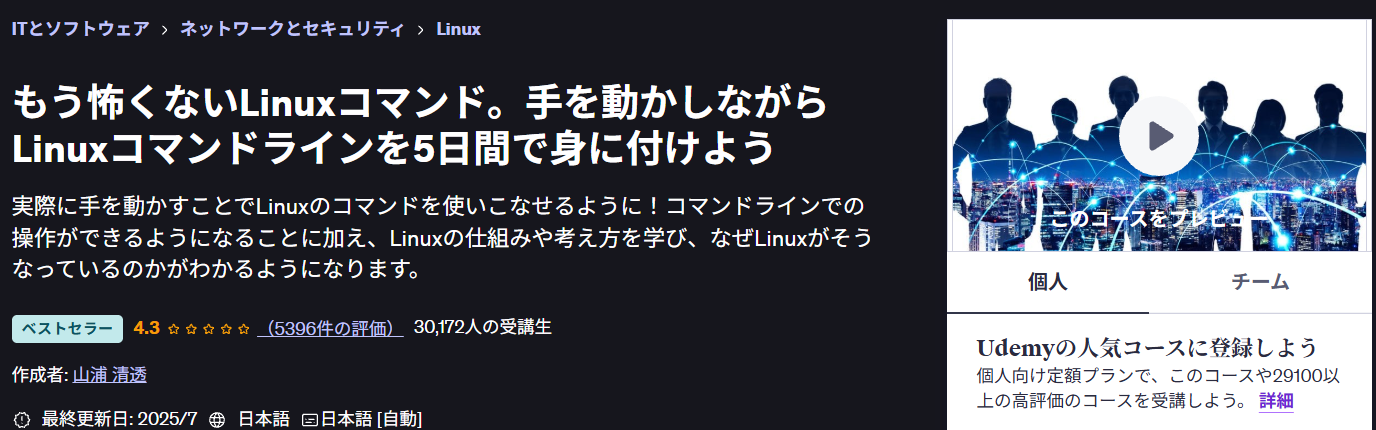

上記のような書籍ではなく、動画教材で実際に操作しながら学びたい場合は、Udemyの以下コースが評価も高くておすすめです。

Udemyは通常料金が高く設定されているコースが多いものの、80%オフなどになったりするため、割引時に購入するのがおすすめです。

もう怖くないLinuxコマンド。手を動かしながらLinuxコマンドラインを5日間で身に付けよう

もう怖くないLinuxコマンド。手を動かしながらLinuxコマンドラインを5日間で身に付けよう

LPIC対策というよりLinuxコマンドを実際に実行しながら学ぶことができます。

LPIC1に合格するためという意味では遠回りにはなるものの、資格取得というより実際に理解を深めて合格したい方にはおすすめです。

また、資格合格には不足しているため、別で問題集などはやる必要があると思います。

【LPIC1】Level1 (101-500/102-500)模擬試験問題集

【LPIC1】Level1 (101-500/102-500)模擬試験問題集

Udemyにある模擬問題集です。

前述のスピードマスター問題集の方が使いやすさを見てもよいと思うものの、Udemyで揃えたい方は利用してもよいかもしれません。

問題集での勉強時のアドバイス

問題集の1周目は全然解けないと思います。

しかし、解説を読んで意味を理解した上で何度も繰り返していけば理解は出来ていくので心配しないで大丈夫です。

最初の1周目が一番辛いですが、そこを乗り切れば2周目以降は楽になります。

勉強慣れしている人であれば当たり前のことかとは思いますが、2周目以降では間違えた問題をメモしておいて、3周目・4周目では間違えた問題だけを解くようにすれば効率が良く苦手なところを学習することができます。

必要な勉強時間

勉強時間は受験勉強やどの資格においても気にする方が多いのですが、特に何時間とかはないです。

人によって元々の知識・得意な分野・暗記の得意不得意などがあるため、明確な時間はわかりようがないです。

強いて言うならば、上記記載した勉強法で問題集の内容を95%以上理解するまでの時間です。

勉強において、時間よりもゴールを意識した方が勉強効率も高くて良いと思います。

まとめ

LPICについて

- Linuxの知識・技術力を認定する資格である。

- Linuxに関する業務で役に立つ。

- インフラエンジニア/クラウドエンジニアにおいては、転職時に有利である。

合格後に思う最高効率の勉強方法

- 「Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応(通称あずき本)」等の参考書を1周流し読みする。

- (上記参考書を最初から読み進めるのが辛い場合)「1週間でLPICの基礎が学べる本 第4版」を先に読むのがおすすめ

- 問題集である「Linux教科書 LPICレベル1 スピードマスター問題集 Version5.0対応」もしくは「Ping-t」を1周解く。(おすすめはスピードマスター)

- 問題集を何周も解いて、わからないところは参考書に戻って理解を繰り返す。

- 問題集で95%理解出来ていれば試験を受ける。

次のステップであるLPIC2に関する記事は以下をご覧ください。

本記事は、LPIC2に3週間という短期間で資格取得した合格体験記であり、勉強方法も再現性のあると考えております。LPIC2を取得したい方は参考にしていただけると幸いです。短期間での合格は、勉強の効率という意味でも参考になると思います。

今回はLPIC1について記載しましたが、いかがだったでしょうか?

記事に対する感想や記事のリクエストについては、プロフィールの連絡先からいただけると幸いです。

この記事をシェア